航空研究部 株式会社JALエンジニアリング エンジン整備センター見学

2025.03.29

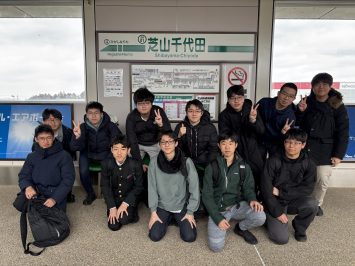

3月11日、中1から高2の、航空研究部の部員12名で、成田空港の整備地区にある株式会社JALエンジニアリング エンジン整備センターを見学しました。一般には公開されていない施設ということですが、今回は本校を2016年に卒業し、現在はJALでお仕事をされている本校OBの徳山さんにご案内いただき、見学が実現しました。

徒歩で15分ほど、エンジン整備センターに到着。徳山さんや案内していただく整備士の方と合流し、1時間ほどエンジン整備センターのお仕事について、またジェットエンジンの構造についての説明をうかがいました。JALでは現在大きく分けて5つの機種が運航され、エンジンもそれぞれに違いがあります。整備を受けるエンジンは、飛行場のハンガーでエンジンが取り外されて運搬され、分解前にも検査が行われたあと、モジュール単位に分解、さらに部品単位まで分解されるそうです。分解された部品は、洗浄され、検査され、修理され、そしてまた組み立てる、という工程を経るそうです。どの工程も綿密で入念に行われていることが分かりました。

そして、いよいよ2グループに分かれて見学へ出発。まずはエントランスに展示されているエンジンやファンブレードを実際に目で見ながら、エンジンの仕組みや素材について確認しました。さらに、使われなくなった廃材を利用して作られた、かわいい人形やオブジェも展示されています。とにかく作りが精巧で、金属加工の職人技が光っていました。

部員が今見ているのはエンジンを正面から見たらまず絶対に見ることになる「ファン・ブレード」です。これが回っているんですね。よく見ると独特な形をしています。空気力学的な観点から、このような形になっているそうです。

これはかつて使用されていた古いエンジンのモデル。エンジンの中に効率よく空気を取り入れ、さらにそれを圧縮し、燃焼させるための仕組みについて説明を受けました。圧縮機の種類には単軸、2軸、3軸があって…、という説明。いよいよ航空研らしくなってきました。

そしてここから実際に整備が行われている現場へ。とても重要な場所ですので、許可を受けた場所以外は撮影はできません。何とか文字だけでお伝えしたいと思います。整備士のみなさんが手作業で穴を開けたり点検をしたり溶接したりクレーンを操作したり洗浄したり、まさに職人の世界です。高度にシステム化されたように見える航空機の運航も、実はこうやって高い技術を持った人の手作業によって支えられているのだということがよく分かります。整備では「4M」と言って、Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)の4つの要素が徹底して吟味されることによって、高い安全と品質が担保されるとのことです。

さあここで実際のエンジンに遭遇。この工場で扱われている最も大きなエンジンは直径が2.9mもあり、さすがにすごい迫力です。実際にエンジンが回ると人も車も吸い込んでしまうくらいの力が働くそうです。

A350で使用されている、イギリスのロールス・ロイス社製のTrent XWBというエンジンです。よく見ると3本指を出して写っている部員が…。なぜならこのエンジンは「中圧」の圧縮機を持つ3軸構造だから、ってみなさんもちろん分かりましたよね。

エンジンは普段、前から見ると大きな丸やおにぎり型のように見えるだけですが、横から見ると、ホースとかノズルとかダクトとかパイプとか、要するに、ありとあらゆる管が無数に張り巡らされています。もちろんその一つ一つに役割があるわけで、本当に複雑。これを全部把握して管理する技術って、やっぱりすごい。

この記事のサムネイルの写真は斜め前方からですが、同じエンジンを正面から見るとこんな感じで、普段見ている円形にしか見えません。左端に写っているのが、徳山さんです。ちなみにこのエンジンは2軸なので、ピース。あとJALの帽子を被らせてもらったことも、ちょっと嬉しい。

本当にありがたいことに、合計で90分も見学させてもらいました。その後、説明を受けた場所に戻り、あらためて航空機やエンジンについての質疑応答が行われた後、話は徳山さんの学生時代や進路選択の話に。飛行機やJALについてのマニアックな話やなぜJALに就職しようと思ったか、というお話で、部員たち自身が将来を考えるのに大変有益なお話でした。

ということで、合計4時間近くも滞在させてもらい、貴重な体験をすることができました。今回この見学を実現させていただいた、徳山さん、そしてご案内いただいた整備士の方々に感謝いたします。ありがとうございました!